01 1月 リュディヴィーヌ・グラジ Ludivine Gragy

フランス国立高等景観学院を卒業したリュディヴィーヌ・グラジは、2010年以来、地域整備のさまざまなレベルで仕事をしてきました。ランドスケープアーキテクトである彼女は、2016年にベルリンに事務所を開設。日本、そしてスイスで働いた経験から、実験に重きを置き、設計、施工と継続管理の間の緊密な関係の維持に導かれた仕事の進め方が編み出されました。リュディヴィーヌ・グラジが特に関心を寄せているのは、伝統的な知識や技術の継承を可能にする農村風景の変化であり、既存の環境が備えた力学に対する人為的な介入がもたらす影響です。

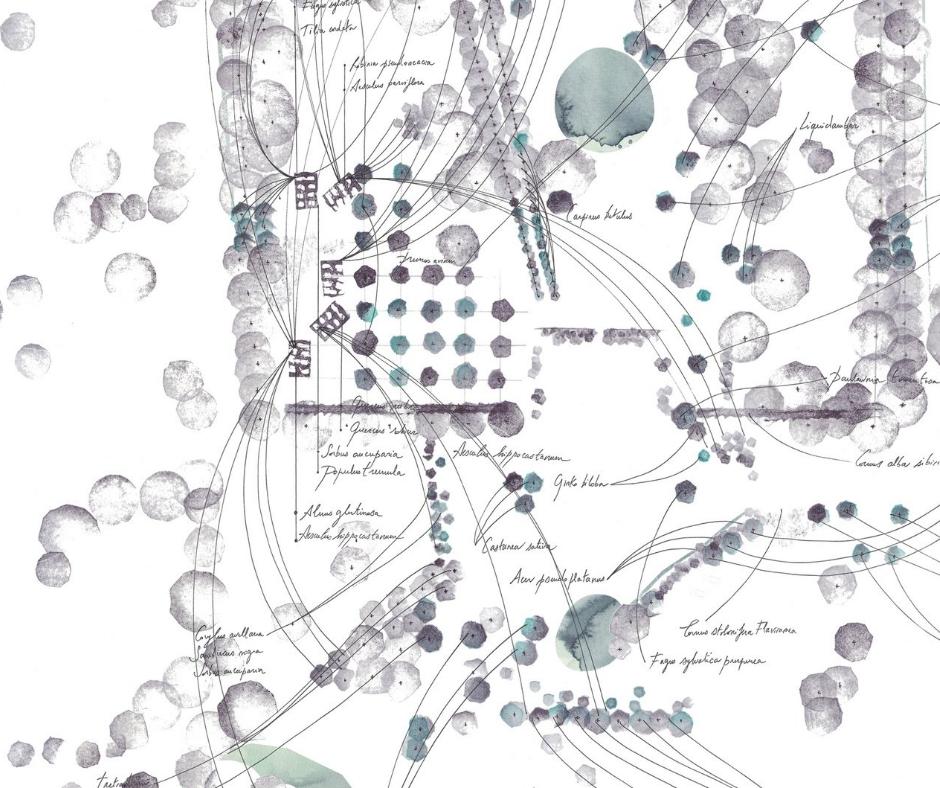

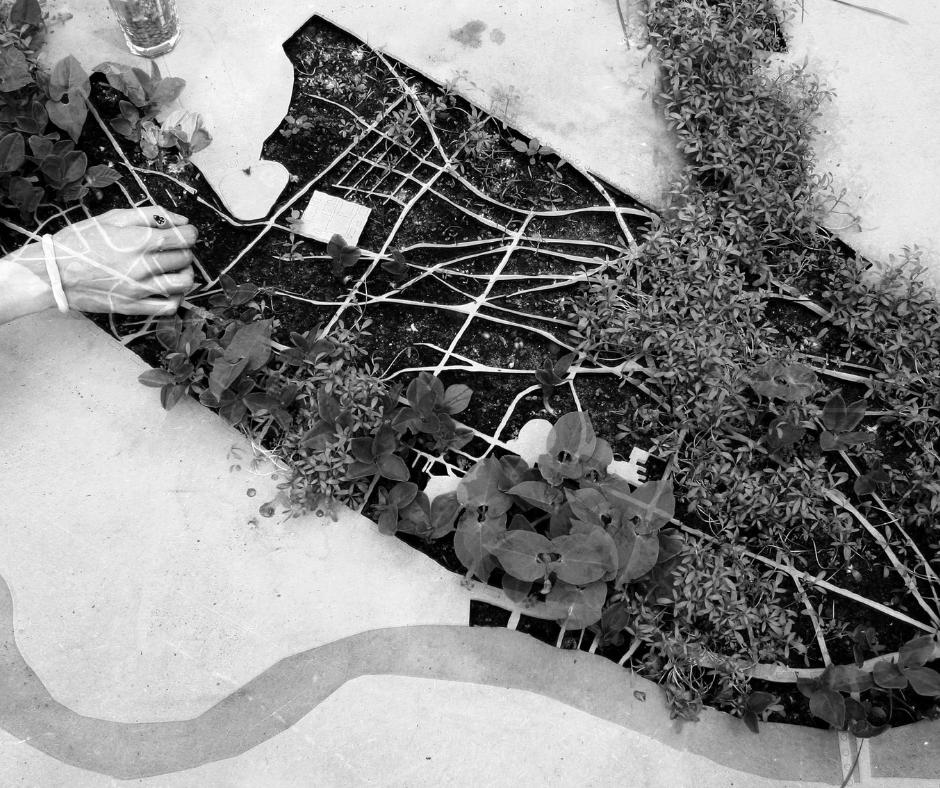

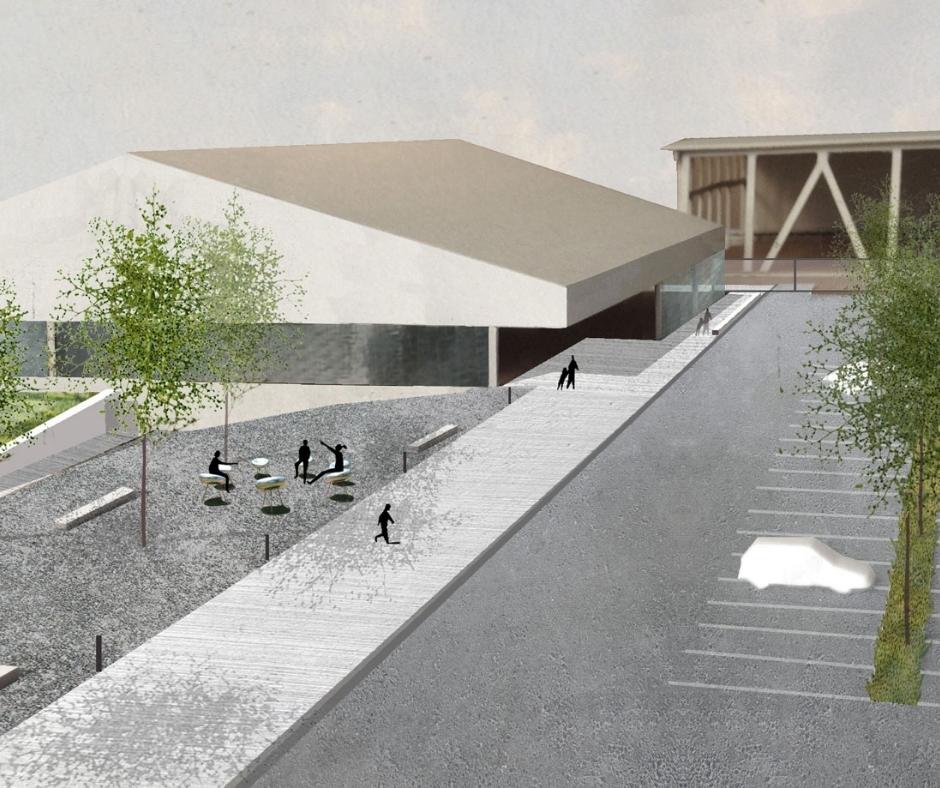

その仕事のプロセスにおいては、デジタルおよびアナログのツールが対話を交わすことで、天然資源の最適化を助けています。場所の特性をプロジェクトの中心に据え、リュディヴィーヌ・グラジが目指すのは、命の在処を大切にする共生の場を作り出すこと。

Satoyama ou le jardin d’eau / 里山、または水庭

S日本において、里山とは、人間と土地が密接な相関関係にある風景、絶えず進化する海と山の間の耕作地を意味します。こうした風景に見られる水循環の繰り返しは、季節ごとに、耕作地の灌漑を許したり、環境に変化をもたらしたりします。里山という生体膜においては、景観や植生に関する多種多様な要素が共生的に機能しています。

ヴィラ九条山でのレジデンス中、リュディヴィーヌ・グラジは京都近郊の代表的な里山3ヶ所を調査し、異なった表現媒体を用いて、里山の特性を観察することになります。水というプリズムを通して、動きの概念を探求することで、里山というエコシステムとこれに関わる人たちとの間に見られる相互依存的な現象が研究の中心に据えられます。里山の保存という現在問われている問題は、ヨーロッパのある種の景観にも呼応する重要な課題を提起するものとなっています。

写真:

Portrait : Ludivine Gragy

Ludivine Gragy_Plan en mouvement – detail, Kranichmuseum, 2020_credit Ludivine Gragy

Ludivine Gragy_Maquette vivante, Berlin 2010_credit Ludivine Gragy

Ludivine Gragy_Piscine du Locle, Berlin 2016_credit Ludivine Gragy