Gilbert Nouno – ジルベール・ヌノ (2007)

よこに [Yokoni]、2020年

能楽とそこに登場する亡霊、現代史と科学の破壊的な力に着想を得た『よこに[Yokoni]』はジルベール・ヌノが2007年に森本ゆりのために作曲したピアノソロ曲。ピアノの音色により生成される現実と想像の入り混じった対話が、ヒンドゥー教の聖典「バガヴァッド・ギーター」について語る《原爆の父》ロバート・オッペンハイマーと原爆投下の思い出をサウンドアーカイブで語る無名の日本人女性の間で交わされます。

ニュイ・ブランシュKYOTOのために提案される作品はジルベール・ヌノのビデオインスタレーションで、森本ゆりが2020年に改めて演奏した『よこに[Yokoni]』をフィーチャー。

映画監督ロジェー・ワルッヒの映像に移し替えられた動く電子版画がほとんど非現実的な流動する世界を生み出します。と言うのも、それは今の世界を指し示しているからにほかなりません。

Armel Barraud – アルメル・バロー (2010)

『Marchande de poisson/魚を売る女』『Caracal/カラカル 』『Femme fleur/フラワーウーマン』、2014年

京都でのレジデンスの際に職人技を観察した造形作家アルメル・バローは、現実から採取された様々な形にボビンレースの技法を用いて命を吹き込みます。針金を用いた昔ながらの伝統技法に、デッサンと彫刻の中間に位置する巧妙で創造的な織りの技術を組み合わせることで、工業製品的な表現に新たな要素を加えています。私たちの目の前で生まれる詩的なキャラクターは、それに向けられる眼差しや周囲の影に応じて変化するように思えます。

Gregory Chatonsky – グレゴリー・シャトンスキー (2014)

『The missing place/ミッシング・プレイス』、2014年

『 Movable picture』、2014年

『The missing place/ミッシング・プレイス』、2014年

多くのアーティストの発想源となってきた京都の龍安寺はその細分化されたビジョンと庭に配置された15の石を同時に見渡すことができないことで有名です。ヴィラ九条山でのレジデンス時にグレゴリー・シャントンスキーに与えられた特別許可のおかげで初めて3D映像にデジタル化されたこの由緒ある庭のあらゆる側面を、今ではデジタル技術による移動とその無限の可能性により楽しむことができます。

『 Movable picture』、2014年

ニュージーランドでのレジデンス中に撮影されたこのビデオでは、ある滝の荒々しい動きが極端なスローモーションで映し出され、その渦や不規則な動きが明らかにされます。不変性と猛り狂いの間で、水の流れはついには動きのなかの静止、不動の動きとなり、その微細な粒子が京都で新たに再現されます。

Manuela Paul-Cavallier – マニュエラ・ポール=カヴァリエ (2014)

『Poésie Blanche/ Poésie blanche, inspiration du jardin japonais/白い詩 / 白い詩、日本庭園からの着想』、2015年

日本の枯山水が降り積もった雪に覆われる時、その佇まいは調和のとれた風景として立ち現れ、そこでは純白に包まれた柔らかな曲線のリズムに合わせて光が舞い踊ります。こうした詩的なビジョンこそが、金箔工芸家のマニュエラ・ポール=カヴァリエが繊細に伝えようとしているもの。金箔を用いた彼女の仕事は、実体あるものと空無との感動的な出会いを一筋の陽の光のように引き立たせます。

Anne Xiradakis – アンヌ・クシラダキス (2016)

『Matière, main, ustensile/素材、手、道具』、2016年

『素材、手、道具』はビデオによる習作で、食材、手の動きと道具についての問い掛けが、デザイナーのアンヌ・クシラダキスによって行われています。この3つの要素が結び合わされることで、菓子が生まれます。京都で撮影された和菓子工房の映像と並行して、アンヌ・クシラダキスが関心を寄せているのがパティシエールの渡辺薫子の仕事。渡辺は和洋菓子を成形し、試食に提供するために、アンヌ・クシラダキスが考案した《盛り付けのための道具》を用いています。それは菓子職人のための道具であるとともに盛り付けの容器であるというハイブリッドなオブジェ。撮り下ろしのリズム感あるビデオの編集は動作の芸術に対するグルメ好みの賛歌となっています。

Olivier Sévère – オリヴィエ・セヴェール (2016)

『Laps/ひと時』、2017 年

『Dans ces eaux-là/およそ』、2018年

『Laps/ひと時』, 2017 年

ひと時とは短時間の時空を意味しています。オリヴィエ・セヴェールが撮影したゆっくりと際限なく動き、崩れ落ちていくような石の映像は興味をそそります。人工的なプロセスなのか、自然な地質学的事象なのかを示すものは何もありません。その反面、この絶え間ない動きは私たちが見ることのできないものを映し出しているのです。それは、何百万年も前に私たちの大陸を形成するもととなったプレートテクトニクスという現象であり、この《ひと時》の尺度は概して人間には知りようもないものです。

『Dans ces eaux-là/およそ』、2018年

『およそ』は絵画的で無機質な地球の寓話であり、その主役を務めるのは水と石。この2つの要素により展開されるエネルギーは、それが固体であれ液体であれ、対立要因であれ類似性を備えたものであれ、一体となったり、運び去ったり、浸食したりします。フィックス・ショットが次々と映し出す石ころだらけの一帯や水をたっぷり含んだ無機質な舞台は、原初から絶えず入り混じり、この世の風景を形作ってきました。オリヴィエ・セヴェールは水という史上初の彫刻家にオマージュを捧げます。水は人間がその真似をする以前から石を加工してきたのです。

Vincent Jousseaume et Baptiste Ymonet – ヴァンサン・ジョソーム&バティスト・イモネ (2017)

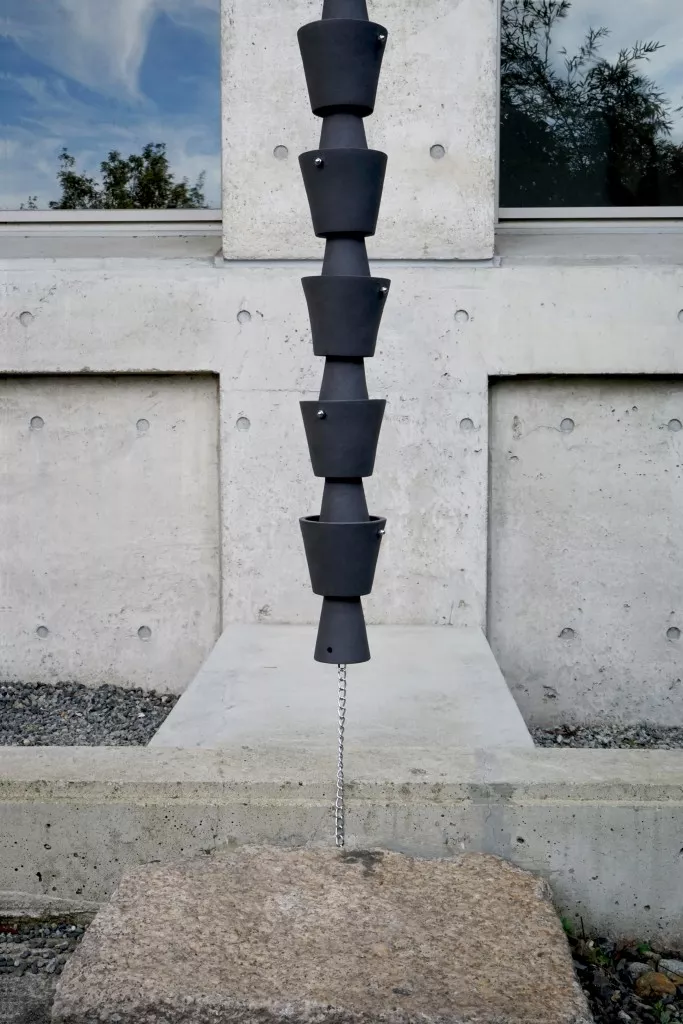

『Chaîne de pluie/鎖樋』、2017年

アトリエ・ポリエードル所属の2人のデザイナーの京都でのレジデンス中に制作された『鎖樋』は一続きのモジュールが吊り下げられており、寺院や伝統的な日本家屋の灰色の屋根瓦である《いぶし瓦》と同じ土で作られたもの。還元焼成されたテラコッタがヴィラ九条山の打放しコンクリートのグレーと対峙されました。そして、様々なモジュールの連結と接合によりグラフィカルで動きのある展開が生み出され、空間に描かれた垂直のラインは風にゆっくりと揺られるに任せるとともに、その中を雨水が流れるのです。

Tadashi Ono – 小野規 (2017)

COSTAL MOTIFS, 2017-2018, 綾里湾 – 岩手県 (1933-1960-2011) #1167

COSTAL MOTIFS, 2017-2018, 大船渡湾 – 岩手県 #9183

COSTAL MOTIFS, 2017-2018, 大野湾 – 岩手県 #9290

写真シリーズ『COASTAL MOTIFS』を制作するに当たって、小野規は悲しくも2011年に甚大な被害を受けた東北地方の沿岸風景を2017年に改めて訪れました。400kmに及ぶ海沿いの新たな旅について小野規が報告するのは、途方もないお金をかけて建設中の巨大な防波堤。これが、自然の脅威に対する政府の回答のようです。2020年に予定されている竣工時には、大海原との対話や巨大なコンクリートの壁を前にした海景の描写はどんなものになるのでしょうか。

Angela Detanico et Rafaël Lain – アンジェラ・デタニコ&ラファエル・ライン (2017)

『Vague/波』、2017年

京都最古の禅寺である建仁寺の詩的なイメージがアンジェラ・デタニコとラファエル・ラインのアーティスト2人組により京都でのレジデンス中に新たに解釈し直されました。《Vague》(波)という単語のグラフィカルな反復に基づき描き出された庭園は私たちの目の前で形を現し、記号の壁画の中で動き始めます。文字がもはや言語となり、イメージはコンセプトとなると同時に現実ともなるのです。

Martine Rey – マルティーヌ・レイ (2018)

Urushinagashi/漆流し、2018

「動作はそれが忘れられた瞬間から良い動作となり、その威力を発揮する」。漆流しについてマルティーヌ・レイが引用するこの言葉は、ヴィラ九条山でのレジデンス時にこのアーティストが開発したこの技法を明らかにしています。漆を水の上に垂らすと、架空の地図が出現し、飽くことなく形を変えていきます。心をとりこにする実験において、細やかな動作が水に漂う世界の製作過程を見せてくれます。

Béatrice Balcou – ベアトリス・バルクー (2018)

『Tôzai/東西』、2018年

『Tôzai/東西』 はベアトリス・バルクーが2013年に着手したパフォーマンス・シリーズ「題名のない儀式」の延長線上に位置する作品。このパフォーマンス・シリーズは他のアーティストの作品を観客の目の前で設置・撤去するというもの。ベアトリス・バルクーは奥村雄樹の2012年の仕事から着想を得ていますが、それは奥村自身が美術家・赤瀬川原平から着想を得たもの。赤瀬川は『宇宙の缶詰』という立体作品を1964年に発表しました。それは蟹缶の中身を食べた後、そのラベルを缶の内側に貼り直し、缶をもう一度ハンダ付けして閉じるというもの。内と外を逆転させることで、赤瀬川は宇宙全体を缶詰にしたのです。この新たな儀式はビデオ撮影用に初めて企画されたもので、複数の缶と時空を巻き込み、複数の身体が動きとリズムを合わせた手のダンスを見せてくれます。

Hugo Capron – ユーゴ・カプロン (2019)

『Homes / 家』, 2019

昨年、ヴィラ九条山で制作されたキャンバスにアクリル絵具によるこの絵画は、造形作品の仕事においてユーゴ・カプロンがはっきりとした方向転換をするきっかけとなった作品のひとつ。機械的な絵画制作からより自然発生的な営みへの移行に伴い、紙の上でのコラージュから引き出されたインスピレーションがグレーの画面全体により再現された奥行きに反映されています。ほぼ音楽的とも言える色合いの身体的表現が来るべきコンポジションの端緒を告げています。

Flore Falcinelli – フロール・ファルシネリ (2020)

『Corps absent/不在の身体』、2020年

『Calciné.e/焼け焦げ』、2020年

『Sédiment 1/堆積物 1』、2020年

新たな出会い、以前のレジデントが残していったものや気儘な森歩きに伴いフロール・ファルシネリが日本で集めたモノが、デザイナーである彼女がレジデンス中に探求した課題であるモノの摩耗と儚さの概念と響き合います。ここで問題となるのは、作品を流用することを特に道筋を決めることなくその創作過程において予定し、取り入れること。そのため、意識的なアプローチと合わせて、こうした漆塗りのオブジェやそれを構成する素材が摩耗し、自らのリズムを見出せるよう、放ったままにおくことも必要となります。