ディアーヌ・デュフール

2026/06/30

プロフィール

ディアーヌ・デュフールは、2008年現代的なイメージドキュメント(写真、映画、ヴィデオ)を提供する施設LE BALを設立。美的価値及びメッセージ性を踏まえた展示に挑んでいます。自身がキュレータ―としてアーティストと組み、多くの展示に携わり(ディヴィッド・キャンパニーとAnonymes, l’Amérique sans nom(2010)、ジャン=イヴ・ジュアネとTopographies de la guerre(2011)、エヤル・ヴァイツマンとImage a Charge(2015)、クエンティン・バジャック、ジュリアーノ・セルジオとRenverser ses yeux-Autour de l’Arte Povera(2022)等々)、世界におけるLE BALの評価を高めました。

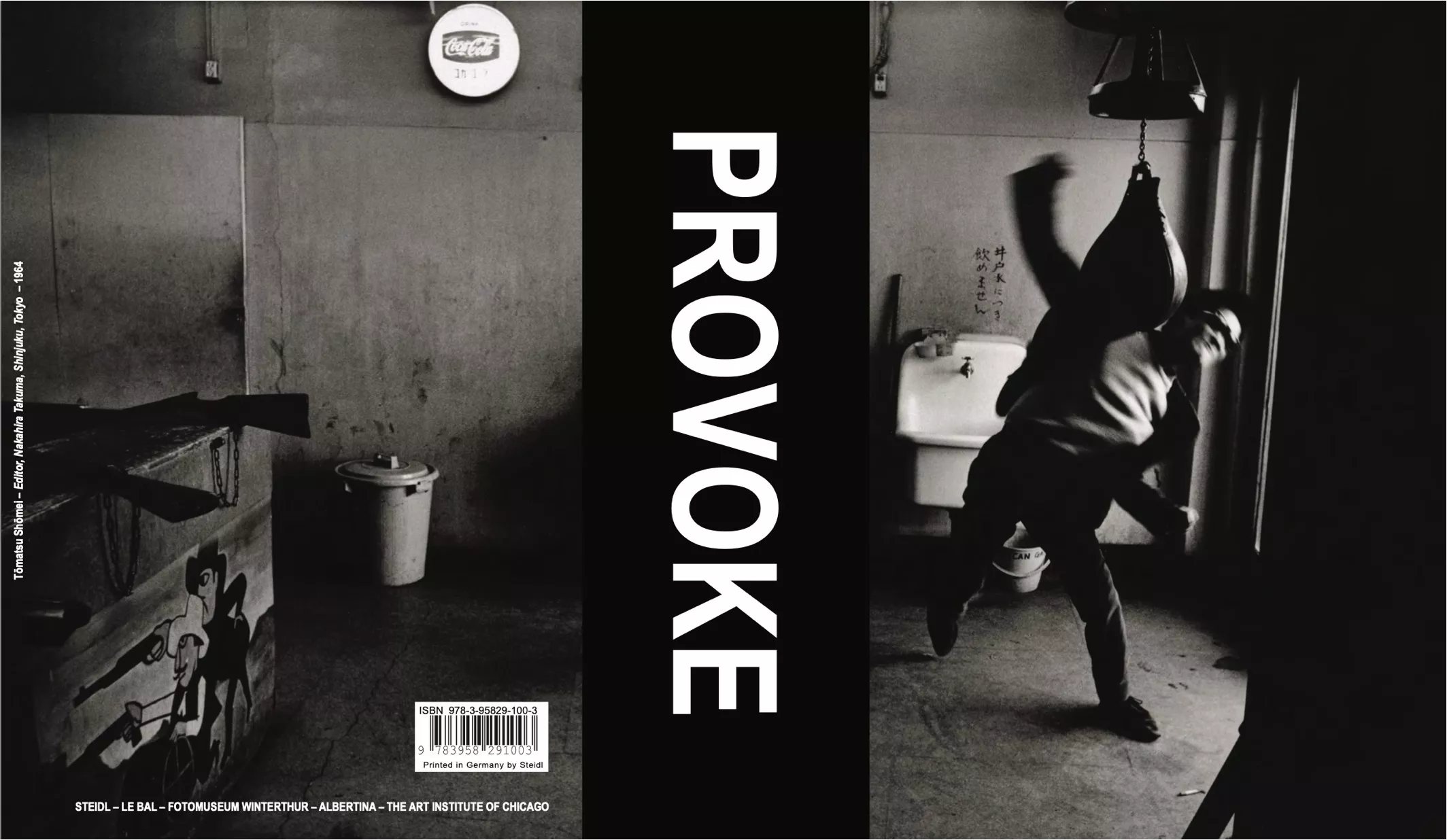

ディアーヌ・デュフールはまた、20世紀後半の日本の写真に強い関心があり、自身が関わったいくつかの写真展においては、日本の写真家をヨーロッパに紹介すべく尽力しました。その中には、Tokyo-E、日本の写真家三世代:渡部雄吉、高梨豊、北島敬三(2011)や、Provoke entre Contestation et Performance(2016)、石元泰博―des Lignes et des Corps(2024)などが含まれています。LE BALでのインスタレーションや展示、さらに書籍出版でディアーヌ・デュフールが関わったアーティストの中には、モハメド・ブルイサ、クレマン・コジトーレ、ノエミ・グーダル、ジョアンナ・ピオトロフスカ、マリー・ケオー、ハンナ・ダラビ、エリック・ミン=クオン=カスタン、ヤスミナ・ベナブデラフマネらが名を連ねています。

プロジェクト

FALLEN FROM GRACE : 戦後日本のグラフ誌に見られる欲望と違犯

日本の写真は、近年アートとして世界中から高く評価されています。しかしながら、写真が写真としての最もベーシックな役割を果たしているにもかかわらず、これまであまり注目されずに来た分野がありました。それが写真を中心に編集された刊行物です。中でも特に大衆向けのグラフ誌は、戦後日本における新たなヴィジュアル的挑戦に挑み続けていました。戦後の新時代が始まったばかりの当時の日本では、こうした紙面上の写真掲載が、写真家たちにとっては写真展を上回る絶好の発表の場となっていたのです。彼らは、現代人の目をあっと言わせようとこぞってレンズの先の対象を追い求めました。対象は私的なものから政治的なもの、マイナーなものまで多岐にわたりました。写真家たちはそれらを通して、世の中のありとあらゆる形の欲望、暴力、違犯を表現しようとしたのです。

ディアーヌ・デュフールは当時のこうした刊行物に着目し、そこから浮かび上がって来たいくつもの疑問点に踏み込みます。紙面に掲載された写真の数々が実際に語ろうとしたのは何なのか? どの権威機関がどのような過程を経て出版を認めたのか? こうした刊行物は当時どんな論争を引き起こしたのか? 編集する側は刊行物の作成にどのように関わったのか? こうした疑問を、ディアーヌ・デュフールは東京在住の日本語を話すキュレーター、イヴァン・ヴァルタニアンと共に追求していきます。

Livre « PROVOKE BETWEEN PROTEST AND PERFORMANCE » (Steidl, 2016)

Vue de l’exposition au BAL « ISHIMOTO, DES LIGNES ET DES CORPS » juin-décembre 2024